天津大学/中国科学院大学黄辉团队Angew:硼酸酯直接转金属途径实现高效Suzuki−Miyaura聚合新范式

共轭聚合物具有性能易调控、可溶液加工、柔性可折叠等优点,在能源、光电传感和生命健康等领域具有广泛的应用。Suzuki−Miyaura交叉偶联反应利用低毒且易获得的有机硼底物,广泛应用于碳−碳键的构建,被授予2010年诺贝尔化学奖,是合成共轭聚合物的理想路径之一。然而,所得聚合物通常存在产率降低和分子量低于所需阈值的问题,这主要是由于聚合过程中不稳定硼酸(尤其是杂芳基硼酸)竞争性脱硼副反应导致的提前链终止所致。为了应对该难题,一种可行策略是使用掩蔽硼酸试剂,通过缓慢水解释放硼酸来有效缓解脱硼副反应,从而促进含杂芳基共轭聚合物的合成;另一种策略是利用硼酸酯在强碱条件下预先生成硼盐,随后通过硼盐中间体进行后续转化,无需水解成不稳定硼酸,从而实现含杂芳基共轭聚合物的合成。尽管这些创新策略为在共轭聚合物合成中实施Suzuki−Miyaura偶联反应提供了实用方法,但这些策略都具有明显的局限性,前者无法完全避免脱硼副反应,后者对强碱敏感底物的兼容性较差;因此,亟待进一步开发条件更加温和普适的Suzuki−Miyaura聚合新范式。

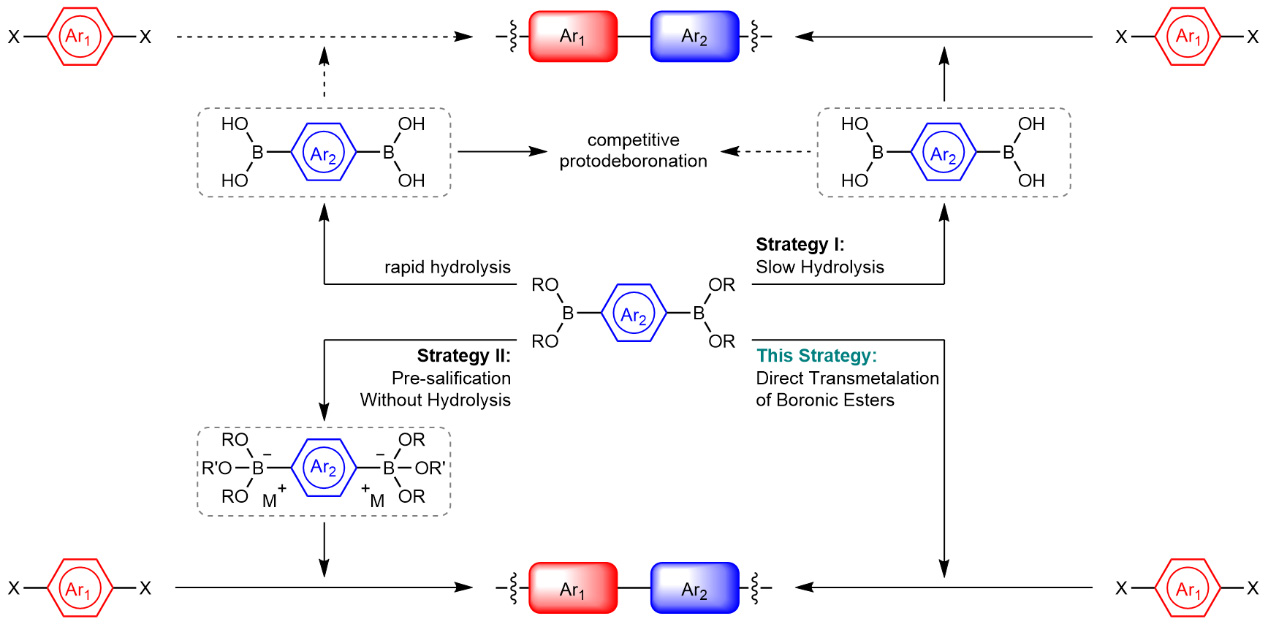

图1. Suzuki−Miyaura聚合新范式的提出

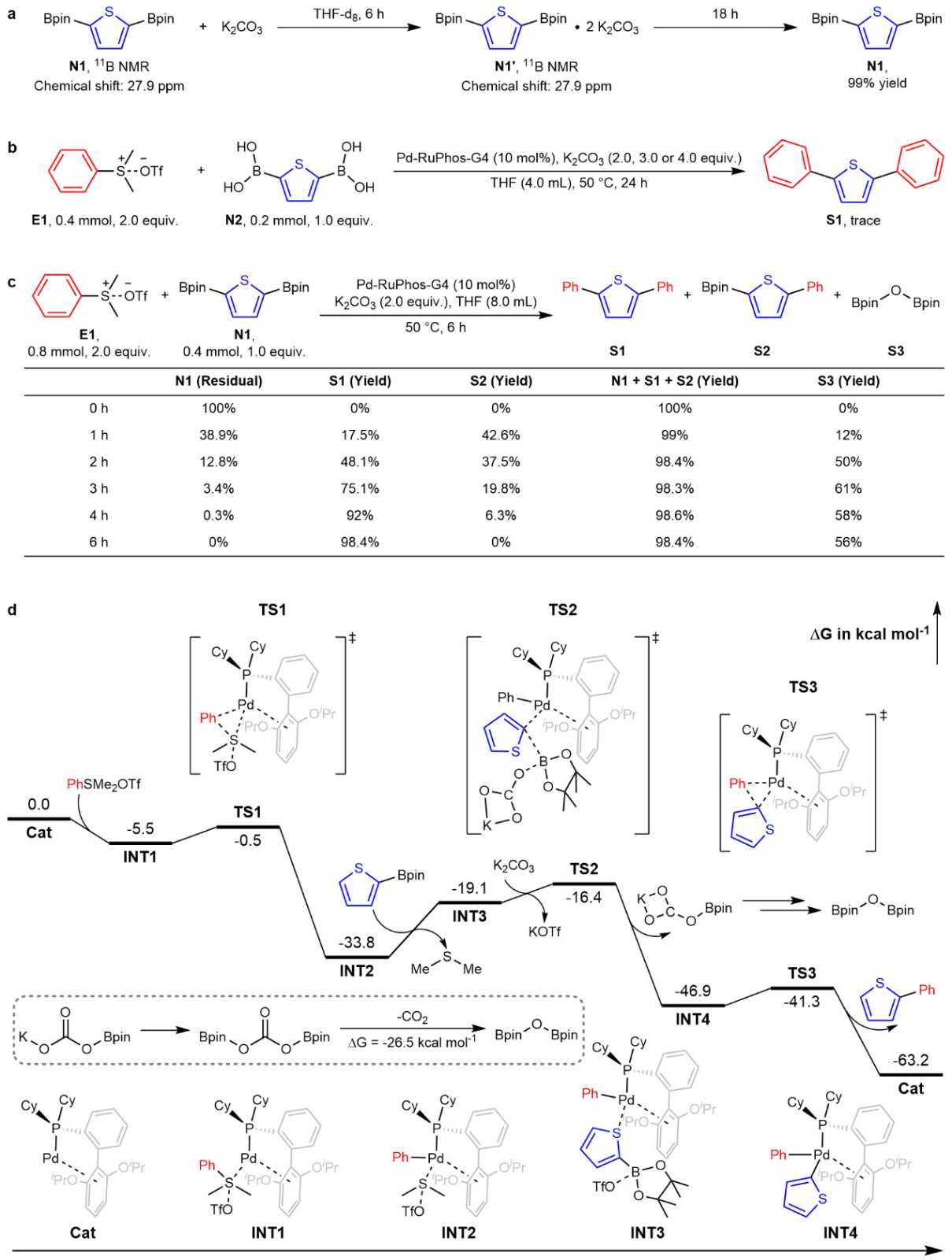

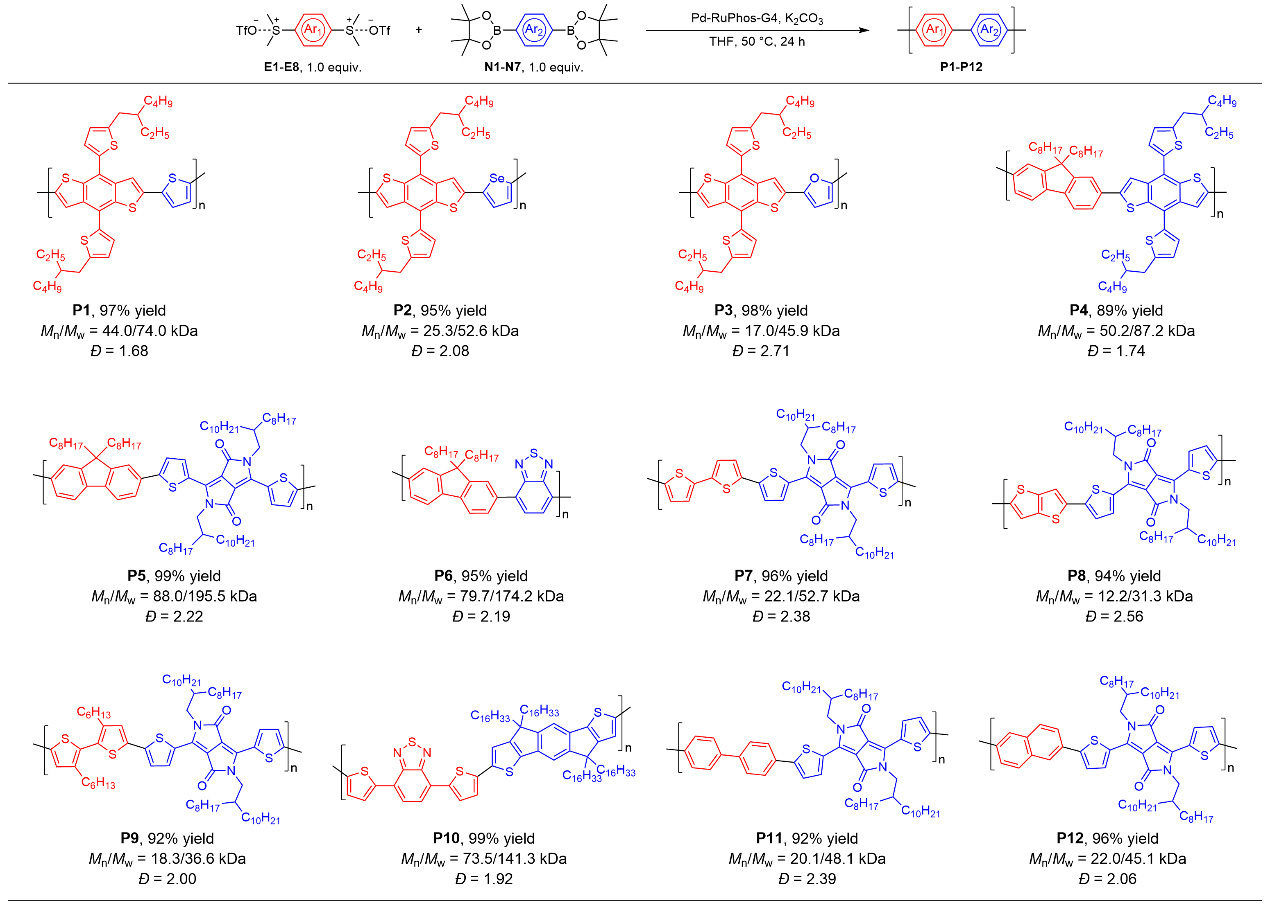

近期,天津大学/中国科学院大学黄辉教授团队创造性的提出利用硼酸酯直接进行交叉偶联而无需预先转化为其他活性中间体的解决策略(图1),有望完全避免质子化脱硼副反应与强碱的使用。尽管硼酸酯在Suzuki−Miyaura交叉偶联反应中已经被广泛使用超过40年,但其活性转金属物种的确切身份仍然不明确,特别是硼酸酯在催化体系中能否直接进行转金属过程还尚未被发现和阐述。在本研究中,首先通过催化体系的优化,首次实现了硼酸酯直接转金属新机制的发现(图2)。实验和理论分析共同揭示了这种罕见的硼酸酯直接转金属途径,为长期以来关于硼酸酯在Suzuki−Miyaura偶联中活性转金属物种的争论提供了新的见解。接着,基于这一全新的反应机制,开发了硼酸酯直接转金属介导的Suzuki−Miyaura聚合新范式,成功克服了质子化脱硼难题以及强碱的使用,实现了含杂芳基共轭聚合物的温和条件制备(图3)。所得聚合物展现出优异的光电性能,如高载流子迁移率,使其能够完全满足高性能有机电子器件的材料需求。相关研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。文章第一作者是天津大学熊海根副教授,北京理工大学卢宇与中国科学院大学林琪杰为文章的共同第一作者。天津大学/中国科学院大学黄辉教授、熊海根副教授与中国科学院大学史钦钦教授为论文的共同通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金委等相关项目的支持。

图2. 硼酸酯直接转金属新机制的实验与理论验证

图3. 硼酸酯直接转金属新机制的聚合反应实践

该工作是团队近期关于共轭高分子绿色合成的最新进展之一。当前共轭高分子的主流合成方法是高污染的Stille聚合,高毒性有机锡的使用与当量有机锡废弃物的生成,极大的制约了共轭高分子未来的大规模应用。为此,团队长期以来致力于新一代绿色聚合方法的开发,系统探索了目前限制Suzuki−Miyaura交叉偶联聚合广泛应用的内在原因,并提出了一系列创新的解决思路(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202309922; Nat. Mater. 2024, 23, 695-702),有望实现环境友好型Suzuki−Miyaura偶联聚合对目前主流Stille聚合的全面替代,最终实现共轭高分子的绿色合成。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Highly Efficient Suzuki–Miyaura Polymerization Enabled by Direct Transmetalation with Boronic Esters

Haigen Xiong, Yu Lu, Qijie Lin, Yuke Xie, Fujun Guo, Meng Zhang, Xin Zhang, Qinqin Shi, Hui Huang

Angew. Chem. Int. Ed., 2025, DOI: 10.1002/anie.202509672

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号