Nano Letters | 南开大学:辐照响应不同的异质同构团簇协同促进光刻性能

英文原题:Synergistic Enhancement Effects of Heterogeneous Isomorphism Clusters in Response to Irradiation: Sub-10 nm Nanolithography and Nanoscale Etching Transfer

通讯作者:罗锋,张磊,南开大学 作者:乔洋,李长亮,鄢峰波,刘兆超,王兴坤,谢佳男,史广月,韦健,赵俊,张磊*,罗锋*

背景介绍

集成电路制造技术的进步始终以光刻技术为核心驱动力。然而,光刻胶材料在发展过程中面临分辨率-线边缘粗糙度-灵敏度(RLS)的相互制约问题,难以实现三者协同优化。传统光刻胶(例如化学放大型光刻胶)中由于光致产酸剂(Photo Acid Generator,PAG)的存在,不可避免的存在光酸扩散带来的分辨率和LER的劣化,而金属氧簇型光刻胶具有配方简单(仅有团簇+溶剂),分子结构明确,尺寸分布均一,EUV/EBL吸收强,抗刻蚀性能优异等优点使其成为研究RLS制衡问题的理想平台。本研究通过引入灵敏度更高的异质同构团簇作为光敏剂,开发了一种双簇协同增强型光刻胶体系,实现了RLS的同时提升。

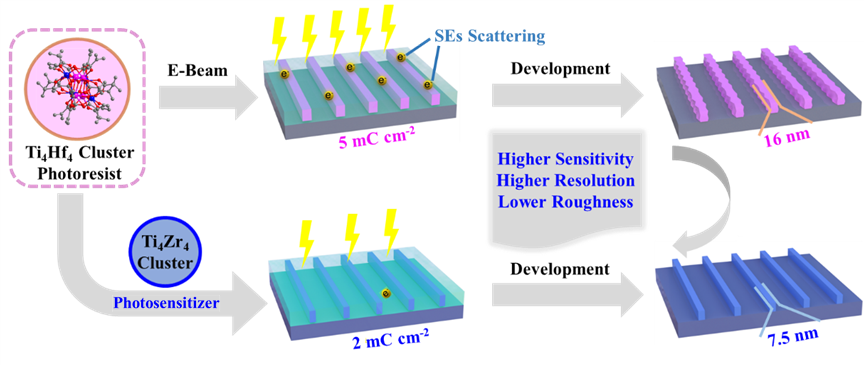

图1. 优化光刻胶中RLS制衡的异构同构团簇协同策略的示意图

文章亮点

近日,南开大学罗锋教授,张磊教授在Nano Letters上发表了异质同构团簇协同促进光刻性能的研究,在电子束光刻中取得突破性进展。本研究提出了一种具有差异化辐照响应的异质同构团簇协同优化光刻性能的新策略。基于Ti4M4氧簇平台,将具有更高灵敏度的钛锆团簇[Ti4Zr4O6(OBu)4(OMc)16](T4Z4)作为光敏剂,引入高分辨率的钛铪团簇[Ti4Hf4O6(OBu)4(OMc)16](T4H4)光刻胶体系中,通过二者的协同作用在低曝光剂量下高效引发簇间交联反应,从而获得高分辨率图形。该混合光刻胶将电子束光刻分辨率从16 nm提升至7.5 nm,并成功制备出10 nm以下的精细图案。同时,该材料在二氧化硅基底上实现了20 nm以下图形的精确蚀刻转移,突显其在未来器件制造中的应用潜力。本研究为突破光刻胶中RLS制衡问题提供了全新视角。

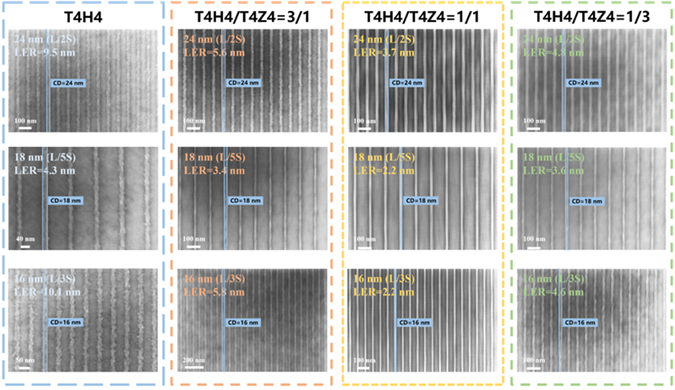

图2. 不同混合比例的光刻胶在分辨率、LER上的差异

通过在T4H4光刻胶中引入不同质量比的T4Z4,合成了三种新型的混合光刻胶,并对其分辨率进行了表征。与T4H4光刻胶相比,随着T4Z4团簇含量的增加,曝光剂量逐渐下降,线条质量在肉眼可见的变好,LER在T4H4/T4Z4=1/1时达到最低值。我们推测在电子束光刻反应过程中,低曝光剂量下,T4Z4发生脱羧反应产生自由基,引发T4Z4和T4H4团簇交联,而一个自由基引发两个团簇交联,因此当质量比为T4H4/T4Z4=1/1时,可以最大限度发挥T4Z4的高灵敏度和T4H4的高分辨率。

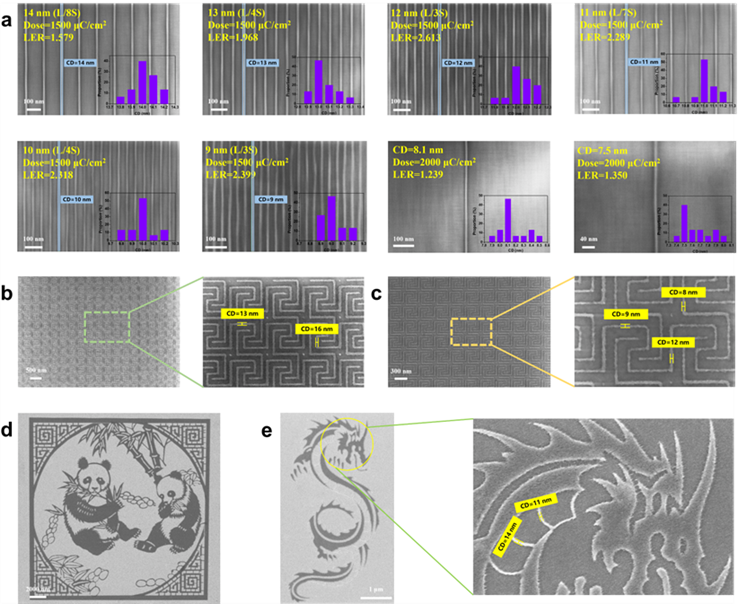

图3. T4H4/T4Z4=1/1光刻胶可以实现7.5nm的分辨率以及低于10nm精度的复杂图案

对T4H4/T4Z4=1/1光刻胶的极限分辨率进行测试,结果显示该光刻胶可以实现7.5nm的分辨率,同时在光刻转移大面积图案时的最小线宽低至8nm,复杂图案最小线宽低至11nm。在芯片制造中,将曝光和显影后的图案转移到具有高纵横比的基底上是至关重要的,除了刻蚀硅基底,SiO2刻蚀在芯片制造中的应用也比较常见。为了评估T4H4/T4Z4=1/1在半导体制造中的潜在应用,采用电感耦合等离子体(ICP)在SiO2衬底上研究了其抗刻蚀性。如图4所示,该光刻胶可以实现低至16 nm线条的蚀刻转移。为了观察刻蚀后的横截面,我们通过聚焦离子束沉积铂,然后在切割该区域后使用透射电子显微镜捕获图像。蚀刻30秒后,图案高度从8.2 nm增加到18.1 nm,光刻胶与SiO2的蚀刻选择性比为2.21。 图4. T4H4/T4Z4=1/1光刻胶可以在SiO2基底上刻蚀转移低至16nm的图案

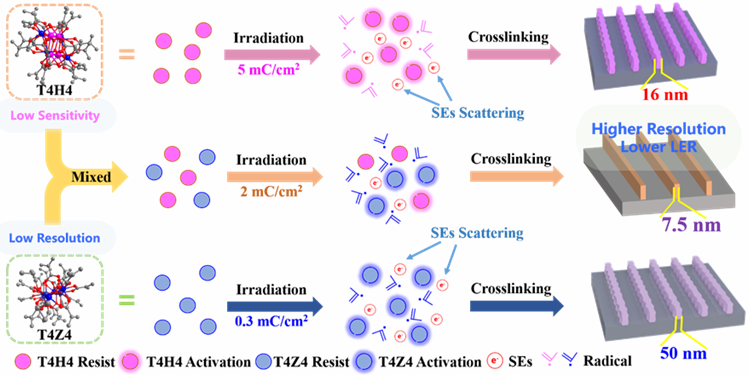

为了研究添加高灵敏度的异质同构团簇作为光敏剂对提高分辨率和LER的影响,测量了四种光刻胶曝光前后的x射线光电子能谱(XPS)数据。结果表明,引入T4Z4团簇后会发生更多的交联反应,使得混合光刻胶在较低暴露剂量下获得类似T4H4的光刻性能。红外光谱数据也观察到曝光后C=C双键的减少,热重-质谱分析结果证实了反应过程中CO2气体的释放。基于上述实验结果,本文提出了混合光刻胶曝光后的反应机理,如图5所示。在T4H4光刻胶中引入T4Z4团簇后,混合光刻胶在较低暴露剂量下激发T4Z4团簇脱羧反应,产生自由基和CO2气体。自由基引发T4Z4和T4H4簇交联,形成不溶于显影剂溶液的聚合物。低曝光剂量避免了多余的交联反应,从而提高了分辨率和LER。

图5. 电子束辐照诱导混合光刻胶的反应机理

总结/展望

本文提出了一种创新的光刻胶设计策略,在EBL中实现了小于10 nm的高分辨率。通过引入具有更高灵敏度的异质同构团簇作为光敏剂,可以同时增强灵敏度、分辨率和线边缘粗糙度,有效地打破了RLS制衡。该光刻胶设计新策略为开发新型光刻胶材料提供了有益的参考,并有望推动工业进步。 相关论文发表在Nano Letters上,南开大学博士研究生乔洋为文章的第一作者, 罗锋教授、张磊教授为通讯作者。

通讯作者信息: 罗锋 教授 2010年12月加入马德里高等研究院纳米研究所,2013年12月提前获得研究教授(终身教职副教授),2016年6月晋升为资深研究教授(终身教职正教授),2021年1月全职加入南开大学材料科学与工程学院任讲席教授。罗锋博士主要研究方向为:相关多项产业技术包括可靠性保护技术、可靠性失效分析技术、超低功耗设计技术、传感器设计技术;在微加工技术与精密制造/先进纳加工技术等均取得代表性的工作;主持西班牙杰出青年基金,西班牙面上基金和参与中国基金委重大项目,基金委纳米制造重大计划。 张磊 教授 2004年在南京大学化学化工学院获学士学位;2009年于中国科学院福建物质结构研究所获博士学位;2009年至2014年,分别在爱尔兰都柏林大学圣三一学院和德国慕尼黑工业大学从事博士后和洪堡学者研究;2014年9月至2022年8月,任中国科学院福建物质结构研究所研究员;2022年8月至今,任南开大学电子信息与光学工程学院教授。研究方向为先进光刻材料、团簇光电材料,发表第一/通讯作者学术论文110余篇,申请国内外发明专利20余项,主持国家自然科学基金委优青、重大研究计划集成等国家和省部级科研项目10余项。曾入选天津市首批青年科技人才(第一层次)、中科院上海分院第八届杰出科技创新人才等;兼任《中国激光》杂志编委,《中国科学:化学》《Chinese Chemical Letters》《Polyoxometalates》等期刊青年编委。

扫描二维码阅读英文原文,或点此查看原文 Nano Lett. 2025, 25, 19, 7732-7739 Publication Date: April 30, 2025 https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c00583 Copyright © 2025 American Chemical Society Editor-in-Chief Teri W. Odom Northwestern University Nano Letters 旨在快速发布纳米科学和纳米技术领域基础研究、应用和新型研究成果。符合Nano Letters收录范围的文章应至少有两个不同领域或学科的融合。 2-Year Impact Factor CiteScore Time to First Peer Review Decision 9.1 14.9 29.3

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号