Nano Res.[能源]│四川大学严义刚氢能团队-揭示钒基合金在吸放氢循环中缺陷形成的本征起源:初始畸变诱导晶体结构分级演化

本篇文章版权为严义刚氢能团队所有,未经授权禁止转载。

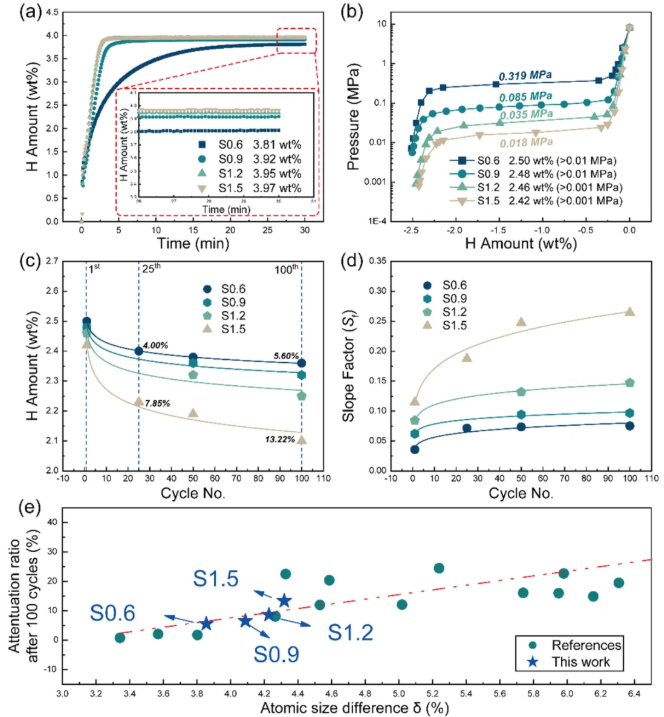

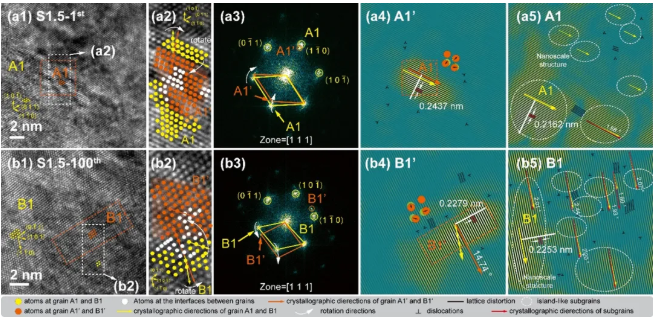

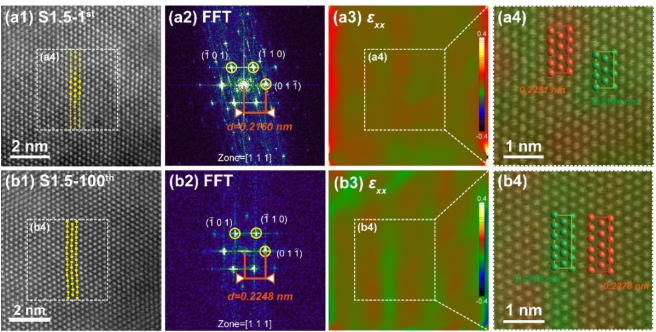

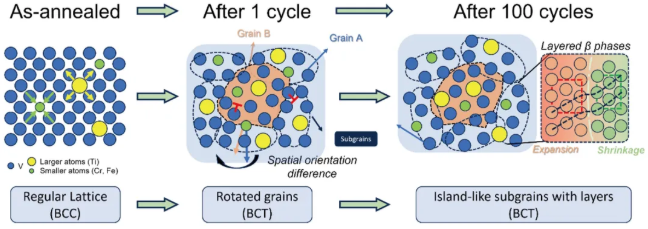

背景介绍 钒基储氢合金是一种极具应用潜力的储氢材料。理论储氢容量达到3.9 wt%,室温下的可逆储氢容量达到2.5 wt%以上,同时采用中间合金替代金属钒可将原材料成本降低90%以上。然而,长周期循环下寿命不足等问题是制约其产业化进程的核心瓶颈之一。现有研究表明,材料内部缺陷(如位错、晶格应力等)是导致循环过程中储氢容量衰减的主要内在因素之一。但目前对循环过程中缺陷产生的内在机制尚未完全明晰,尤其缺乏对钒基合金缺陷形成与累积过程的原子尺度微观机理的深入解析。 成果简介 在本研究中,作者揭示了初始晶格畸变(即δ,可通过平均原子尺寸差来量化)在钒基金属缺陷形成和积累中的关键作用。δ 值高达4.32%的合金S1.5,循环100 次后容量衰减为 13.22%,同时平台斜率因子(Sf)和缺陷浓度显著增加;δ 值为3.85%的合金S0.6,循环100次衰减率为 5.60%。合金S1.5循环后,利用高分辨与球差矫正透射电子显微镜观察到先后生成了两种不同类型的纳米结构,从而揭示了缺陷的双阶段演变过程:(1)在首次吸放氢循环中,将产生大量空间取向不同的纳米晶粒,纳米晶粒之间界面出生成大量位错;(2)在后续循环中,在纳米晶粒内部逐渐形成交替状的层状纳米结构(厚度为 1 – 2 nm),导致亚晶界形成,并伴随局部晶格畸变和微观应力的累积。值得注意的是,δ较低的合金S0.6循环后未观察到层状纳米结构的形成。因此,层状纳米结构的形成可能是钒基储氢合金循环过程中缺陷产生与累积的主要原因,并导致合金有效储氢容量显著下降。基于此,这项工作提出了基于初始晶格畸变最小化原则的材料设计策略,为开发高稳定性钒基储氢合金提供了重要指导。 图文导读 图1. 合金 V75TiCrFe2(Ti/Cr=0.6 - 1.5,即S0.6 - 1.5)在(a)298 K、8 MPa H2 条件下的首圈吸氢动力学曲线;(b)298 K下的放氢PCT曲线;(c)不同循环次数下合金可逆容量变化规律;(d)不同循环次数下合金的斜率因子(Sf);(e)本工作中合金及文献报道钒基合金的δ与合金衰减率之间的关系。 图2. (a1, b1)S1.5的高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM)图像;(a2, b2)分别为(a1)和(a2)中白框区域的放大图像;(a3, b3)相关的快速傅里叶变换(FFT)图样;(a4-a5, b4-b5)分别为(a3)中A1和A1’以及(b3)中B1和B1’图像的相应反傅里叶变换(IFFT)图像。(a1-a5)为第 1 次循环后图像;(b1-b5)为第 100 次循环后图像。 图3.(a1, b1)原子分辨的高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像;(a2, b2)快速傅里叶变换(FFT)图像;(a3, b3)轴向应变εxx的几何相位分析(GPA)图像;(a4, b4)(a3)和(b3)相应的叠加图像以及(a1)和(b1)中的白框。(a1-a4)为 S1.5 在 1 次循环后图像;(b1-b4)为 S1.5 在 100 次循环后图像。 图4. 在钒基储氢合金吸放氢循环过程中,由初始晶格畸变(δ)驱动的缺陷生成与积累过程示意图。 作者简介 严义刚,四川大学新能源与低碳技术研究院研究员,工学博士,博士生导师,四川省海外高层次人才,四川省峨眉学者、杰出青年科技人才,四川大学氢能工科特色团队负责人,西藏自治区B类高层次柔性引进人才。主持国家级、省部级项目等各类项目20项,科研经费累计达1800多万元;获得授权国家发明专利8项;发表SCI收录论文110篇,论文被引用2658次,H-index 29,单篇最高引用达437次。在氢能领域具有较大的影响力,作为组委会主要成员主办了5届中国国际氢能及燃料电池高峰论坛暨展览会。近5年,突破了廉价中间合金制备高容量钒基储氢合金规模化生产工艺技术路线,完成云南电网大型光伏-氢储能示范项目,在我国首次实现固态储氢并网发电,专业贡献和社会价值显著。 文章信息

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号